宮崎大学田野フィールド、珍しい生き物たちのブログをかきました!

宮崎大学田野フィールド、珍しい生き物たちのブログをかきました!

こんにちは!

自然環境デザインコースの岩間です。

そろそろ春が近づいてきましたね~

今回は2月19日~21日に行った自然環境調査実習で、宮崎大学の演習林内にてみつけた生き物たちを紹介します!

■1日目、樹木採取のとき

雨の中、びしょびしょに濡れながら樹木の説明を聞いていました。説明の中には、天然記念物に指定されているハナガカシや絶滅危惧種のヤマハンショウヅルの説明があり、実際に見ることが出来ました。これらの植物も珍しいのですが、その中でも一番珍しいと思ったのが“ツチトリモチの仲間”です。ツチトリモチの仲間は、寄生植物で各樹種の根に寄生して花を出します。このとき見た“ツチトリモチの仲間”は、基本的なツチトリモチ(http://www.plantsindex.com/参照)と比べて表面の凹凸が大きく、インターネットや図鑑で調べましたが該当するものが見つかりませんでした。ひょっとしたら大発見なツチトリモチかもしれません。

1日目、樹木採取しながら宮崎大学田野フィールド内をぐるぐるまわっていました。

宮崎県では、絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。

基本型なツチトリモチとは違うみたい…

これは基本的なヤクシマツチトリモチ。(Tore-Tate.comから)

■2日目 山地測量のとき

2日目は、天気も良く実習日和でした。今日は山地測量ということで、宮崎大学演習林内で測量を行いました。実習中、ふと谷間を見てみると、見たことのないきのこがありました。それは、傘の表面に毛がたくさん生えていて触るとフワフワしていて、シワがあり、奇妙な形をしていました。きのこ好きの私でも謎のきのこだったので、宮崎大学の先生に許可をもらい採取して持ち帰りました。インターネットや本で調べてみましたが見つからず…。なんやろか?って思っていた時、たまたまある本屋さんで見つけた「原色きのこ図鑑」(株式会社 北隆館)にそのきのこが載っていました!そのきのこの正体は、“ヒダウロコタケ(タチウロコタケ科)”という熱帯性のきのこで、宮崎県では何も情報はありませんでしたが、愛媛県では絶滅危惧Ⅰ類に指定されている希少性の高いきのこだということが分かりました。調べ上げたときは、とってもスッキリしました。

傘の表面は毛におおわれていた。

ヒダウロコタケの裏面。すごくしわしわになっていた。

2日目は宮崎大学田野フィールド内にて山地測量をしました。

山地測量が終わった後、宮崎県内をぐるぐる見学してきました。

■3日目 生態生理実験のとき

最終日、植生調査を終え宮崎大学の学生さんが行っている実験の説明を聞きました。その時に発見したのが“ヤッコソウ”です。“ヤッコソウ”はツチトリモチ類と同じく樹木(主にシイ類)に寄生する寄生植物で、宮崎県の特別天然記念物に指定されている貴重な植物です。本来、開花時期は10月~11月頃なのですが、今回は2月にもかかわらず発見することが出来ました。まさか、こんなところで“ヤッコソウ”に出会えるなんて思っていなかったので感動していました。

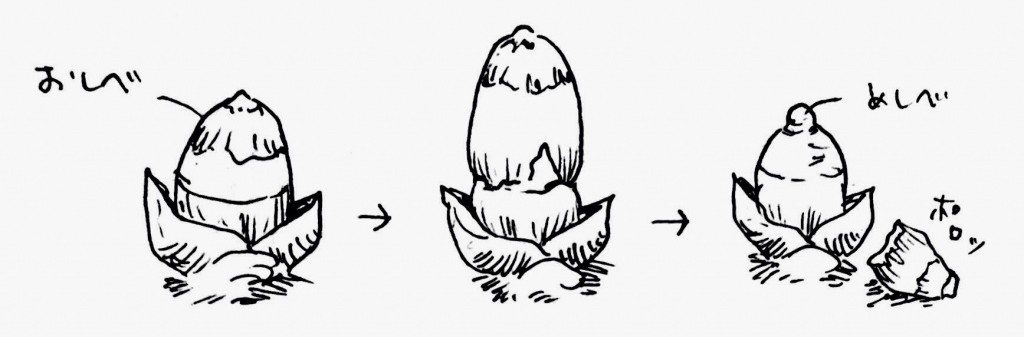

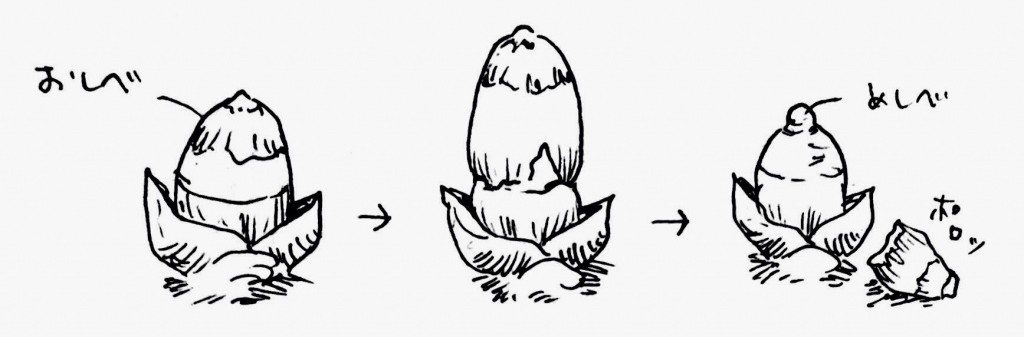

“ヤッコソウ”をインターネットで調べてみると、とてもユニークな生態をしていました。“ヤッコソウ”には、おしべの中にめしべがあって、おしべは時間がたつと、おしべの帽子をとってめしべをだします。(イラストを参照)めしべには甘い蜜がでていて、小鳥たちを呼んでいるみたいです。今回、私たちが見た“ヤッコソウ”はすべておしべの部分だということが分かりました。あの時、おしべの帽子だと分かっていたら、めしべを見ることができたかもしれません。めしべ見たかったな…。今度見る時があったら、おしべ、めしべ両方を見てみたいです。(めしべの写真はhttp://www.ffpri-skk.affrc.go.jp/参照)

地面に突き刺さっているどんぐりに見えた。

おしべヤッコウソウ。

おしべがむけて、めしべヤッコウソウが現れる。

(独立行政法人 森林総合研究所 四国支社から)

宮崎大学田野フィールド内。

宮崎大学の学生さんによる実験の説明を聞きました!

実験の内容を聞きました。

ヤッコウソウは、おしべ帽をとってめしべが顔を出します。

ヤッコウソウは、おしべ帽をとってめしべが顔を出します。

私的ではありますが、今年の4月からまほろば自然学校のスタッフとしてがんばります!(きのこちゃんになります!)

まほろば自然学校のブログもありますので、こちらもぜひ!見てみてください。

http://mahoroba2005.blog50.fc2.com/