緑地環境学科西川ゼミナールの鯵坂と行徳です!

今回、西川ゼミナールでは、警固公園で開催されている福博花しるべ ガーデニングショーに出展しました。初日は雨でしたが、翌日からは天気も回復したくさんの参加者が訪れました。

2014年4月5日~13日まで、展示されていますので是非、お立ち寄りください。イベント情報

自分たちの施工した庭の説明を参加者の方々にしていくうちたくさんの方々と交流することができました。また、説明をすることで自分たちで設計から施工まですべてを行ったことを実感し自信にもなりました。

手に職をつけるならココ。造園 ガーデニング 自然環境について学ぶことが出来る短大のブログ

緑地環境学科西川ゼミナールの鯵坂と行徳です!

今回、西川ゼミナールでは、警固公園で開催されている福博花しるべ ガーデニングショーに出展しました。初日は雨でしたが、翌日からは天気も回復したくさんの参加者が訪れました。

2014年4月5日~13日まで、展示されていますので是非、お立ち寄りください。イベント情報

自分たちの施工した庭の説明を参加者の方々にしていくうちたくさんの方々と交流することができました。また、説明をすることで自分たちで設計から施工まですべてを行ったことを実感し自信にもなりました。

こんにちは!

自然環境デザインコースの岩間です。

そろそろ春が近づいてきましたね~

今回は2月19日~21日に行った自然環境調査実習で、宮崎大学の演習林内にてみつけた生き物たちを紹介します!

■1日目、樹木採取のとき

雨の中、びしょびしょに濡れながら樹木の説明を聞いていました。説明の中には、天然記念物に指定されているハナガカシや絶滅危惧種のヤマハンショウヅルの説明があり、実際に見ることが出来ました。これらの植物も珍しいのですが、その中でも一番珍しいと思ったのが“ツチトリモチの仲間”です。ツチトリモチの仲間は、寄生植物で各樹種の根に寄生して花を出します。このとき見た“ツチトリモチの仲間”は、基本的なツチトリモチ(http://www.plantsindex.com/参照)と比べて表面の凹凸が大きく、インターネットや図鑑で調べましたが該当するものが見つかりませんでした。ひょっとしたら大発見なツチトリモチかもしれません。

■2日目 山地測量のとき

2日目は、天気も良く実習日和でした。今日は山地測量ということで、宮崎大学演習林内で測量を行いました。実習中、ふと谷間を見てみると、見たことのないきのこがありました。それは、傘の表面に毛がたくさん生えていて触るとフワフワしていて、シワがあり、奇妙な形をしていました。きのこ好きの私でも謎のきのこだったので、宮崎大学の先生に許可をもらい採取して持ち帰りました。インターネットや本で調べてみましたが見つからず…。なんやろか?って思っていた時、たまたまある本屋さんで見つけた「原色きのこ図鑑」(株式会社 北隆館)にそのきのこが載っていました!そのきのこの正体は、“ヒダウロコタケ(タチウロコタケ科)”という熱帯性のきのこで、宮崎県では何も情報はありませんでしたが、愛媛県では絶滅危惧Ⅰ類に指定されている希少性の高いきのこだということが分かりました。調べ上げたときは、とってもスッキリしました。

■3日目 生態生理実験のとき

最終日、植生調査を終え宮崎大学の学生さんが行っている実験の説明を聞きました。その時に発見したのが“ヤッコソウ”です。“ヤッコソウ”はツチトリモチ類と同じく樹木(主にシイ類)に寄生する寄生植物で、宮崎県の特別天然記念物に指定されている貴重な植物です。本来、開花時期は10月~11月頃なのですが、今回は2月にもかかわらず発見することが出来ました。まさか、こんなところで“ヤッコソウ”に出会えるなんて思っていなかったので感動していました。

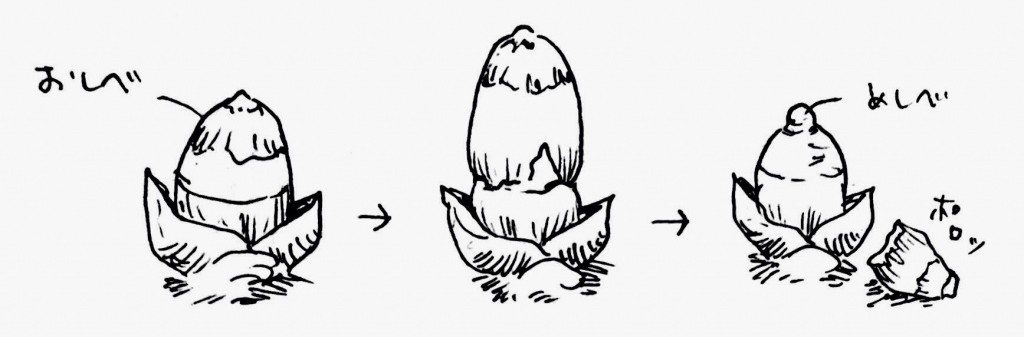

“ヤッコソウ”をインターネットで調べてみると、とてもユニークな生態をしていました。“ヤッコソウ”には、おしべの中にめしべがあって、おしべは時間がたつと、おしべの帽子をとってめしべをだします。(イラストを参照)めしべには甘い蜜がでていて、小鳥たちを呼んでいるみたいです。今回、私たちが見た“ヤッコソウ”はすべておしべの部分だということが分かりました。あの時、おしべの帽子だと分かっていたら、めしべを見ることができたかもしれません。めしべ見たかったな…。今度見る時があったら、おしべ、めしべ両方を見てみたいです。(めしべの写真はhttp://www.ffpri-skk.affrc.go.jp/参照)

私的ではありますが、今年の4月からまほろば自然学校のスタッフとしてがんばります!(きのこちゃんになります!)

まほろば自然学校のブログもありますので、こちらもぜひ!見てみてください。

http://mahoroba2005.blog50.fc2.com/

緑地環境学科では2014年2月19日〜21日にかけて自然環境デザインコースの1年生を中心に自然環境調査実習に来ています。

宮崎大学の高木正博准教授の協力で、宮崎大学田野フィールドに泊まりこみでの実習です。

一日目(2月19日)は高木先生の案内で演習林内の樹木採取をおこないました。九州南部でしか見ることが出来ない植物や絶滅危惧種なども紹介していただきました。普段、二丈キャンパスで見慣れている植物でも、田野フィールドでは違って見えるものも多く、山の中で育った樹形などを見ることも出来て勉強になりました。

夜には樹木鑑定試験をするということで、食後は自分たちが採取した植物で復習していました。

夜には樹木鑑定試験を実施しました。樹木採取で解説があった40種のうちから20種類の試験をしました。

自分たちがこれまで覚えた樹木も新しく知った樹木もどちらもしっかりわかるようになりました!

一年生の実習の一環で植物の生産地である久留米、田主丸地区に生産地見学に行きました。

田主丸は、安行(埼玉県)、稲沢(愛知県)、池田(大阪府)、宝塚(兵庫県)と並んで、日本有数の植木生産地の一つとして知られていて、たくさんの企業が植木生産を行っています。

植物が武器になる、「緑のしごと」では、たくさんの植物を知ると同時に、実際に植物を見て、触れることが大切です。

まとめて生産現場を見ることは普段はなかなかできないことだと思います。

短い時間なので、生産技術そのものを学ぶことはなかなか難しいと思いますが、まずはこの福岡に日本有数の植木生産地があるということを実際に見て体感するための見学会です。

造園芸術、ガーデンデザイン、自然環境デザインの3つのコースに関連した見学先を設定しています。それぞれ関係あるような植物が必ず一つはあったのではないでしょうか。

どのような植物が売れ筋なのか、どのくらいのものがどのくらいの価格で売られているのかなども参考になったと思います。

植物生産の仕事がどのようなものかは、7月のキャリアデザインで社会人の方に来ていただいた時にお話されてましたが、花束や庭のような、自分の作品という様なものは無いかもしれません。ですが、植物に、直接、毎日触れることができる、そして時には流行りをつくり出すこともできる仕事だと思います。

生きもの相手で休みなく、体力のいる大変な仕事ではありますが、今回の見学で興味を持ったひとは、ぜひ今度は自分の足でたずねて行ってみてほしいと思います。

こんにちは。自然環境デザインコース2年赤瀬です。

8月1日に井尻上池の見学に行きました。

西鉄大牟田線井尻駅のそばの井尻商店街の裏にある上池で、都市開発が進む中、奇跡的に自然が残っている溜め池です。街中にありながらも、そこには鳥や昆虫など多くの生き物が生息しています。(井尻上池の紹介資料から)

緑地環境学科 自然環境デザインコースでは造園を基礎として、自然環境をいかに創造し、保全していくのか、デザインに必要な基礎知識と応用技術を学んでいます。田園風景が広がる二丈キャンパスとは違う、都市の中に奇跡的に残った自然について学び、どのように保全や活用していくのかを考えるため、見学をさせて頂きました。

ボランティアとして井尻上池の管理や調査をされている冨永誠さんにお話を伺いました。普段は入れない溜め池の中を案内していただき、たくさんの珍しい生き物に出会いました。

街中にこんなにもたくさんの生き物達が生息していて、とても貴重な場所だと感じました。今後この場所がどのように整備されていくのかとても興味があります。また行きたいです!